Organisé du 3 mars au 3 juillet 2009 par la CNDP, le débat public sur la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan proposait aux participants de se prononcer sur l'opportunité et les caractéristiques de 4 scénarios présentés par le maître d’ouvrage RFF (devenu SNCF Réseau en 2015), et deux couloirs de passage de 5 km.

À l'issue d'échanges riches avec 3 500 participants, le bilan établi par la CNDP a mis en lumière une forte attente du territoire envers le projet, qui «contribuerait à la poursuite d’objectifs largement partagés : développement et désenclavement de divers territoires, lutte contre les émissions de CO2, amélioration du transfert modal, contribution à la relance économique, meilleure continuité ferroviaire entre l’Espagne et le reste du continent européen».

Le maître d’ouvrage décide alors de :

> poursuivre les études relatives à la Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan sous l’égide d’un comité de pilotage associant notamment l’État et les collectivités territoriales participant au financement de ces études ;

> retenir un couloir de passage large d’environ 5 km, dit « plaine littorale » entre Montpellier et Narbonne, et « Corbières littorales » entre Narbonne et Perpignan ;

> étudier un projet apte à la grande vitesse entre Montpellier et Perpignan ;

> étudier un projet en capacité d’accueillir des circulations mixtes de Montpellier à Perpignan sur les sections les plus circulées ;

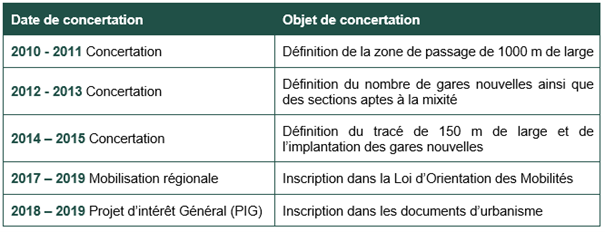

Suite au débat public, plusieurs phases de concertation ont permis d’approfondir le dialogue avec les différents acteurs afin d'aboutir à un tracé et à des fonctionnalités stabilisées.

Calendrier de la concertation

Différents dispositifs de travail et d'échanges

Le dialogue a reposé sur des temps de travail, d’échange et d’information avec les acteurs représentatifs du territoire qui ont été associés de manière transparente et au plus près de leurs préoccupations. Leurs demandes, suggestions et avis ont contribué à enrichir, étape par étape, le projet.

Les commissions consultatives : elles ont associé les élus locaux et les parlementaires pour bénéficier de leur expertise du territoire, leur partager les éléments du projet et recueillir leurs avis sur les études.

Les ateliers thématiques : réunissant organismes socioprofessionnels, associations, fédérations, institutions ou organismes divers (parcs naturels régionaux ou agences d’urbanisme) ainsi que des services de l’État, ils ont permis de traiter dans le détail plusieurs problématiques : fret, paysage, hydraulique, territoire et mobilité, desserte, environnement, phasage et agriculture/ viticulture/foncier.

Le Comité partenarial d’information (COPART) : placé sous la présidence du Préfet de Région et de la Présidente de Région, en présence des co-financeurs du projet, le COPART a réuni l’ensemble des acteurs de la concertation, afin de leur présenter l’avancement des études et les décisions prises par le COPIL, et de recueillir auprès d’eux leurs besoins, remarques, questions et attentes.

Les réunions publiques : elles ont permis de recueillir l’avis du grand public sur les avancées du projet et son tracé. L’équipe projet et les partenaires financeurs, présents à la tribune, ont répondu à toutes les questions posées au cours d’échanges nombreux et enrichissants.

Les rencontres bilatérales : elles avaient pour but, d’une part, de répondre aux demandes spécifiques de certains acteurs du territoire et, d’autre part, d’échanger sur des thématiques précises avec un acteur en particulier.